区分支給限度基準額(支給限度額)とは?経営者が知っておくべきポイントと注意点

介護事業所を経営するうえで必ず耳にする「区分支給限度基準額(支給限度額)」。

「名前は知っているけど、具体的な仕組みや注意すべき点がよく分からない」という経営者や管理者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、区分支給限度基準額(支給限度額)の基本知識や経営上の影響、トラブル事例とその対策について具体的に解説します。

目次

区分支給限度基準額(支給限度額)とは?

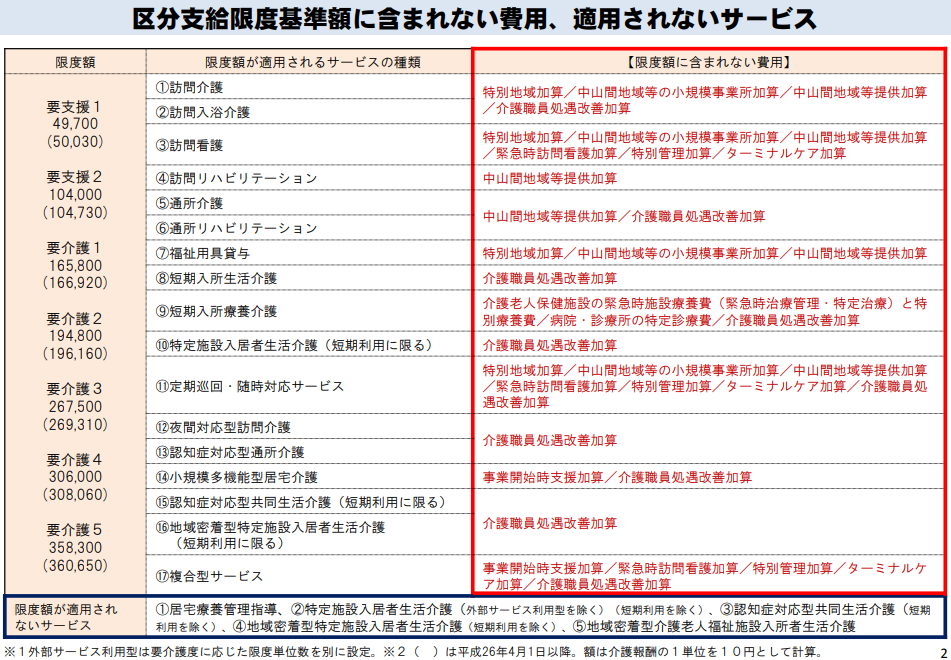

**区分支給限度基準額(支給限度額)とは、介護保険において要介護認定を受けた方が、介護保険サービスを利用する際に、要介護度ごとに定められた1ヶ月あたりに利用できるサービスの上限額(単位数)**のことです。

- 要介護度(1~5)ごとに利用できるサービスの限度額が決められている。

- 限度額を超えた部分は自己負担(全額)になる。

区分支給限度基準額(支給限度額)が経営に与える影響

区分支給限度基準額の仕組みを理解していないと、以下のようなリスクがあります。

- 売上・収益の不安定化:

限度額を超えてサービス提供した場合、超過分は介護保険の対象外となり、利用者から回収が難しくなるケースもあります。 - 利用者とのトラブル発生:

限度額超過時の自己負担の説明不足から、利用者や家族とトラブルになり、信頼を失う可能性があります。 - ケアマネジャーとの連携不足

ケアマネジャーとの情報共有不足により、超過サービスが頻繁に発生し、事業所の経営効率が悪化します。

区分支給限度基準額(支給限度額)でよくあるトラブル事例と原因

【事例1】支給限度額超過の説明不足によるトラブル

- 具体例:

超過サービスの説明不足により、利用者から追加料金についてクレームが発生。 - 原因:

職員間の情報共有不足・ケアマネジャーとの連携不足。

【事例2】介護請求時の返戻・査定の発生

- 具体例:

支給限度額を誤って計算・請求したため返戻が発生。 - 原因:

手作業での計算ミスや、限度額の管理が適切に行われていないことが原因。

区分支給限度基準額(支給限度額)の管理・トラブル防止策

支給限度額を適切に管理し、トラブルを防ぐために、以下の具体的な対策が有効です。

- 介護請求ソフトによる自動管理:

限度額の自動計算機能や、超過が起きた際の警告機能を活用し、ミスを未然に防止します。 - ケアマネジャーとの定期的な情報共有:

定期的な連絡や会議を通じて利用者ごとの限度額状況を確認。 - 利用者・家族への丁寧な事前説明:

超過が予測される場合、事前に追加費用が発生することを明確に説明し、トラブルを予防します。

区分支給限度基準額(支給限度額)超過時の対応手順と注意点

もし超過サービスを提供した場合は、以下の手順で迅速に対応します。

- 超過発生の事実を確認し、原因を特定。

- ケアマネジャー・利用者(家族)へ超過分の金額を説明・了承を得る。

- 介護請求ソフトで超過分を正確に請求処理(自己負担分の請求書作成)。

区分支給限度基準額に関連する重要介護用語チェックリスト

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| 区分支給限度基準額 | 要介護度ごとに設定された月ごとのサービス利用限度額 |

| 超過サービス | 限度額を超えて提供した介護保険対象外のサービス |

| 単位数 | サービスごとの介護報酬算定の基本単位 |

| 自己負担額 | 利用者が直接支払うサービス利用費(通常は1~3割負担) |

| 居宅サービス計画書(ケアプラン) | 利用する介護サービス内容や単位数を示した計画書 |

【まとめ】支給限度額を正しく理解して経営を安定化させよう!

区分支給限度基準額(支給限度額)を正しく理解・管理することで、経営リスクを低減し、利用者とのトラブルを防ぐことができます。

介護請求ソフトの導入は、効率的で正確な支給限度額管理をサポートします。

ぜひお気軽に無料相談・デモ体験から始めてみませんか?